Laut ICD-11 sind FNS „durch das Auftreten motorischer, sensorischer oder kognitiver Symptome gekennzeichnet, die eine unwillkürliche Unterbrechung der normalen Integration motorischer, sensorischer oder kognitiver Funktionen implizieren und nicht mit einer anerkannten Erkrankung des Nervensystems, einer anderen psychischen oder Verhaltensstörung oder einem anderen medizinischen Zustand vereinbar sind“. Aussagen zur psychogenen Ätiologie wurden im Einklang mit epidemiologischen und neurowissenschaftlichen Erkenntnissen entfernt; in der ICD-10 war noch von einer „engen zeitlichen Verbindung mit traumatisierenden Ereignissen, unlösbaren oder unerträglichen Konflikten oder gestörten Beziehungen“, sowie den früheren Begriffen „Konversionsneurose“ und „Hysterie“ die Rede. Die ICD-11 differenziert zudem zehn konkrete Manifestationsformen, z. B. Anfälle, Sehstörungen, Bewegungsstörungen oder kognitive Symptome. Damit werden nun – ätiologieoffen – der Mechanismus der Dissoziation und deren vielgestaltige klinische Phänotypen betont [1].

Bei einem großen Teil der Patienten und Patientinnen gibt es weitere Themen, die zur Gesamtbelastung beitragen: Viele haben Angst vor einer neurologischen Erkrankung wie einem Schlaganfall oder Multipler Sklerose, oder davor, gänzlich aus ihren Lebenszusammenhängen herauszufallen. Bei vielen Patientinnen besteht eine psychische Komorbidität mit Angst, Depressionen, Persönlichkeits- oder Traumafolgestörungen [3, 4]. Etwa ein Fünftel der Patienten und Patientinnen (21 %) wirken dagegen trotz massiver Symptome unbeteiligt, als wären nicht nur Körperteile bzw. -funktionen, sondern auch Gefühle abgespalten („belle indifferénce“) [5]. Rund 50 % geben Vernachlässigung in der Kindheit an (Odds Ratio (OR) 5,6), 30 % körperliche Misshandlung (OR 3,9), 24 % sexuellen Missbrauch (OR 3,3) [3, 6], also traumatische Erlebnisse, die ein sensibles Vorgehen und eine sicherheitsspendende Behandlungsbeziehung benötigen. Rund die Hälfte der Patienten und Patientinnen berichten über weitere, im höchsten Maß alltagsrelevante Beschwerden wie Schmerzen oder Erschöpfung, meist ebenfalls ohne erklärende organstrukturelle Schäden [7].

All diese Befunde sind nicht spezifisch für FNS, betreffen nur einen Teil der Patienten und Patientinnen und rechtfertigen keinen automatischen Rückschluss auf eine alleinige „Psychogenese“: Eine „belle indifférrence“ beispielsweise können auch Patienten und Patientinnen mit verschiedenen anderen somatisch bedingten Symptomen zeigen; mit 29 % sogar häufiger als bei FNS [5]. Zudem besteht eine hohe somatische Komorbidität; so finden sich bei jeder fünften Patientin mit funktionellen/dissoziativen Anfällen (22 %) auch eine Epilepsie, bei etwa jeder zehnten Patientin (12 %) mit Epilepsie auch funktionelle/dissoziative Anfälle [8]. Zudem entwickeln sich 37 % der FNS nach einer akuten körperlichen Verletzung [9].

Das Problem: dissoziiertes Erleben trifft auf dissoziierte Medizin

Stellen sich Betroffene mit FNS beim Arzt vor, finden sie sich in einem spezialisierten und dadurch fragmentierten Medizinsystem wieder, das v. a. auf Eindeutigkeit setzt, also auf klare Kausalitäten, messbare Befunde, vermeintlich trennscharfe Krankheitsklassifikationen und Entscheidungsalgorithmen. Behandlungen sind oft standardisiert und adressieren, säuberlich getrennt, entweder den Körper oder die Psyche. Dabei gilt „Körperliches“ und „Objektives“ (was wie selbstverständlich gleichgesetzt wird) meist als schicksalhafter und dringlicher als „Psychosoziales“ bzw. „Subjektives“, dem hartnäckig etwas Selbstverschuldetes und Nachrangiges anhaftet. Patientinnen, die ihr Erleben ausführlich schildern, gelten als zeitraubend und nervenaufreibend – umso mehr, wenn ihre Symptome nicht in gängige Raster passen. Die Zuständigkeit für subjektiv gelesenes Leiden wird Psychologen und Psychiatern überlassen – umso mehr, wenn dieses Leiden überproportional im Verhältnis zum somatischen Befund erscheint. Am meisten Geld verdient man mit passiven, technischen und invasiven Prozeduren, für kompetentes Zuhören, Beobachten, Nachdenken und Reden gibt es nur wenige Cent. Mit solch reduktionistischen Hierarchien und abrechnungsbezogenen Fehlanreizen im Kopf – und dementsprechend immer ein paar Tools zu wenig im Werkzeugkasten – arbeiten Ärztinnen und Ärzte der verschiedenen Fachrichtungen nebeneinander her und oft über ihre Patienten und Patientinnen hinweg. Deren Rolle bei Diagnostik wie Therapie besteht in der gegenwärtigen („modernen“) Medizin überwiegend aus Zustimmung zu biomedizinischen Konzepten und Passivität, im Scanner wie auf dem Operationstisch. All dies behindert bei allen Beteiligten und bei jedweden Diagnosen integratives Denken und hemmt bei betroffenen Patientinnen die Entwicklung von Selbstwirksamkeit, anstatt diese zu fördern.

Weil speziell FNS dynamische, multifaktorielle, je nach Perspektive psycho-somatische bzw. neuro-psychiatrische Krankheitsbilder sind, deren Eigenart nicht in dieses System passt, gelingen hier natürlich weder die erhoffte eindeutige ätiologische und dualistische Zuordnung noch die üblicherweise angestrebte interventionelle Schadensbeseitigung. Aber anstatt ihre Konzepte zu überdenken, betonen Behandelnde dann das Fehlen organpathologischer Befunde und die „täuschende“ Ähnlichkeit von FNS und neurologischen Krankheitsbildern. Als-ob- und Negativ- Formulierungen (somatoform, stroke mimics, pseudoneurologisch; „Kein Befund“, „Sie haben nichts.“) sind aber unlogisch und erwecken bei Betroffenen Verwirrung und Sorge („Ich kann doch nicht mehr laufen – und mein Arzt sagt mir, ich habe nichts („Echtes“)?!“). Oder Behandelnde ordnen – oft gegen besseres Wissen – „sicherheitshalber“ nicht indizierte Diagnostik oder Therapie an, z. B. Anfallssuppressiva bei dissoziativen Anfällen. Alternativ (oder zusätzlich) zu Negation, Verharmlosung oder Aktionismus, erfolgt früher oder später dann eine meist ziemlich unvorbereitete Konfrontation mit Psychogenese-Hypothesen (Hysterie, Konversion), die gerade in kürzeren Gesprächen natürlich kaum hinreichend beleg- und vermittelbar sind. Die Betroffenen machen dadurch im Medizinsystem immer wieder neue Erfahrungen von Unverständnis, Rat- und Hilflosigkeit. Manchmal halten sie gerade deshalb vehementer an somatischen Ursachen oder einer passiven Krankenrolle fest, wollen weitere Diagnostik, risikoreiche Behandlungen und auf keinen Fall Psychotherapie; dann kommt es zu regelrechten Ringkämpfen mit den Behandelnden bis hin zu – gegenseitig frustrierten – Behandlungsabbrüchen. Ohne kompetente Unterstützung gelingt der Zugriff auf bzw. die Re-Integration der dissoziierten Funktionen dann immer unwahrscheinlicher. Das Verstehen und Verstandenwerden bei FNS scheitert also auf vielen Ebenen, von den Störungsmechanismen bis zum Versorgungssystem. Leider trägt dies wesentlich zur hohen Chronifizierungsgefahr und den hohen Krankheitskosten bei FNS bei [10].

Verstehen und Verändern

im Erstgespräch

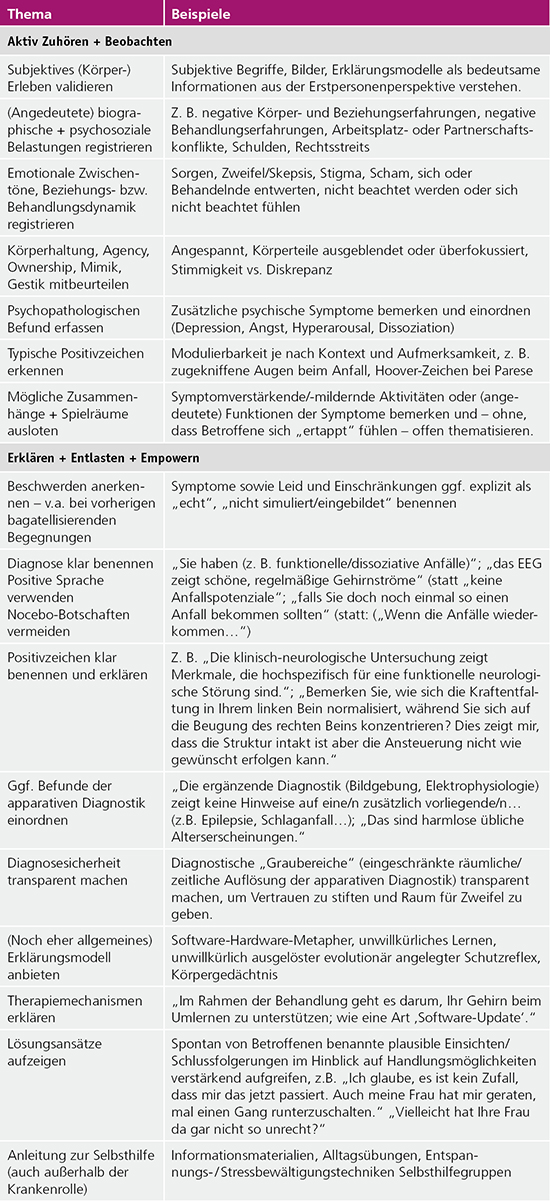

Damit sowohl Betroffene als auch Behandelnde zielführend „an einem Strang ziehen“ können, geht es bei FNS also erst einmal ums Verstehen. Um das Gespräch zu strukturieren, weder ausufern noch versanden zu lassen, wird zunächst aufmerksam zugehört und beobachtet, danach gezielt und systematisch nachgefragt und schließlich anschlussfähig erklärt und angeleitet. Schon während anhand typischer Positivzeichen die Diagnose gestellt wird [11], kann ein psychophysiologisches Erklärungsmodell vermittelt werden, das entlastet und individuelle Lösungsansätze aufzeigt – ohne zu bagatellisieren oder zu stigmatisieren. Das ist einfacher und kurzweiliger als es zunächst klingt – und gelingt auch in der vollen Praxis und sogar in der Notaufnahme [11, 12]; praktische Beispiele siehe ▶ Tabelle 1 und [11–16].

Aufmerksames Zuhören und Beobachten setzt professionell-empathisches Interesse für die Situation der Betroffenen voraus. Das meint keineswegs, endlos zuzuhören, demonstrativ mitzuleiden oder vorbehaltlos zuzustimmen, sondern die möglichst unvoreingenommene Offenheit eines aufmerksamen Gegenübers. Gleichzeitig und gleichwertig werden subjektive wie objektive, körperliche wie psychosoziale Aspekte erfasst. Beachtet werden v. a. integrative sensomotorische Funktionen, bei denen biologische, psychologische und Umweltfaktoren zusammenwirken, wie z. B. Ansteuerung, Aufmerksamkeitslenkung, Intero- und Exterozeption, Emotionsregulation und Arousal/Anspannung [17]. Das bringt viele nützliche Informationen. Gleichzeitig entlastet es Betroffene, indem es ihnen vermittelt, dass ihre Symptome jenseits von Schubladendenken ganz grundsätzlich ernst genommen werden.

Mit Empathie beginnt auch das Informieren und Erklären (Psychoedukation), indem die Beschwerden wertschätzend als real, weder „eingebildet“ noch „vorgespielt“ anerkannt werden, vor allem dann, wenn bereits bagatellisierende oder entwertende medizinische Erfahrungen vorangingen. Die Patienten und Patientinnen werden darüber informiert, wie häufig FNS sind, wie sie entstehen und aufrechterhalten werden, und wie die Behandlung aussieht. Dabei spielen einerseits nonverbale Faktoren eine wichtige Rolle, vor allem das authentische Vermitteln von Interesse, Sorgfalt und Kompetenz. Andererseits ist die verwendete Sprache zentral: Sie greift subjektives Alltagserleben auf, verwendet positive Befunde, laiengerechte Begriffe, nutzt motivationale und Erwartungseffekte und vermeidet Noceboeffekte.

Die aktuellen Bezeichnungen als „dissoziative Störungen mit neurologischen Symptomen“ oder als „funktionelle neurologische Störungen“ transportieren bereits nachvollziehbare Mechanismen und damit auch Lösungsansätze. Die Vermittlung der Diagnose zielt also auf Entlastung und zugleich auf Empowerment.

Auch für die übergeordneten Therapieziele bei FNS, die Wiederherstellung von Kontrolle und Selbstwirksamkeit, die Reduktion der Gesamtbelastung und die Verbesserung von Teilhabe legt das Erstgespräch den Grundstein. Anleitung zur Selbsthilfe ermöglicht den Betroffenen z. B. den Abbau von Bewegungsangst und anderem Vermeidungsverhalten, den Weg zum Wieder-Erlernen funktionalerer Bewegungsmuster und verbesserter Selbstregulation, das Zurückerobern körperlicher Regionen und Fähigkeiten, den Abbau von körperlichem und psychosozialem Stress, und dadurch mehr Bewegungs- und Handlungsspielräume bei zugleich mehr Eingebundensein in soziale Strukturen [11–16].

Ende des Gesprächs, Ende der Behandlung?

In unkomplizierten Fällen können Verstandenwerden, Verstehen und Selbsthilfe bereits als Behandlung ausreichen, z. B. wenn die funktionellen Beschwerden noch nicht lange bestehen, in Fällen ohne wesentliche psychische Komorbidität oder schwerwiegende biographische Belastungen, oder wenn eine Reduktion von Stressoren (z. B. eine abgeheilte Verletzung oder ein beigelegter Arbeitsplatzkonflikt) bereits zum Nachlassen der Symptomatik geführt hat. Um den weiteren Verlauf (einschließlich eines möglicherweise günstigen Spontanverlaufs) zu beurteilen und ggf. wachsam und unterstützend weiter zu begleiten zu können, endet das Erstgespräch idealerweise mit dem Angebot eines Folgetermins.

Ohnehin sind in der Mehrzahl der Fälle im Verlauf weitere Behandlungsangebote nötig. Deren Organisation und deren Erfolg erfordert aber zwingend das Engagement der Betroffenen, das erwiesenermaßen aus einer aus Patientensicht zufriedenstellenden Diagnosevermittlung erwächst [16, 18–20]: Wurden die biopsychosozialen Mechanismen funktioneller neurologischer Störungen adäquat vermittelt, können Betroffene meist nachvollziehen, warum weitere Behandler „mit an Bord geholt“ werden. Die Hauptverantwortung für die Koordination und Evaluation der Behandlung behält idealerweise die Neurologin bzw. der Neurologe, der/die das Erstgespräch geführt hat, und Hauptansprechpartner sowohl für die Betroffenen als auch für die Mitbehandelnden bleibt.

Der weitere Behandlungsplan unterscheidet sich dann natürlich je nach Phänotyp, Schweregrad und Komorbiditäten und orientiert sich an der Symptomatik, deren Bedingungsgefüge und Patientenpräferenzen. Dabei gilt aber immer: Körper und Psyche werden gleichzeitig und gleichwertig adressiert. Eine sofortige und vor allem eine alleinige Psychotherapie ist selten indiziert, ein „Wegschicken“ dorthin ebenso kontraindiziert wie alleinige passiv-somatische oder gar invasive Interventionen. In vielen Fällen ist eine frühzeitige stationäre multimodale Therapie (mit einem neurorehabilitatorischen, psychosomatischen oder psychiatrischen Schwerpunkt) sinnvoller als langes Zuwarten, weil sie personalisierte Kombinationen aus Ergo-/Physiotherapie bzw. Logopädie und Psychotherapie, Einzel- und Gruppenangebote gewährleistet, oft ergänzt durch künstlerische oder Body-Mind-Verfahren, die im ambulanten Sektor schwer umzusetzen sind [16, 21].

Literatur:

1. ICD-11, Deutsche Entwurfsfassung; letzter Zugriff 9.11.2024 www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html

2. Voon V et al. The involuntary nature of conversion disorder. Neurology 2010; 74(3): 223–8

3. Carle-Toulemonde G et al. Overall comorbidities in functional neurological disorder: A narrative review. Encephale 2023; 49(4S): 24–32

4. Steinruecke M et al. Pain and functional neurological disorder: a systematic review and meta-analysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2024; 95(9): 874–85

5. Stone J et al. La belle indifference in conversion symptoms and hysteria: systematic review. Br J Psychiatry 2006; 188: 204–9

6. Ludwig L et al. Stressful life events and maltreatment in conversion (functional neurological) disorder: systematic review and meta-analysis of case-control studies. Lancet Psychiatry 2018; 5(4): 307–20

7. Pick S et al. Real-time biopsychosocial antecedents and correlates of functional neurological symptoms in daily life: A pilot remote monitoring technology study. Psychiatry Res 2024; 342: 116247

8. Kutlubaev MA et al. Dual diagnosis of epilepsy and psychogenic nonepileptic seizures: Systematic review and meta-analysis of frequency, correlates, and outcomes. Epilepsy Behav 2018; 89: 70–8

9. Stone J et al. The role of physical injury in motor and sensory conversion symptoms: a systematic and narrative review. J Psychosom Res 2009; 66(5): 383–90

10. Cuoco S et al. Higher Health Service Costs Associated With Delayed Diagnosis of Functional Neurological Disorder. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2023; 35(1): 86–91

11. Stone J et al. Recognising and explaining functional neurological disorder. BMJ. 2020;371:m3745.

12. Hausteiner-Wiehle C & Michaelis R. Funktionelle neurologische Störungen in der Notaufnahme. NeuroTransmitter 2021; 32(7–8): 40–51

13. FND Guide. Informationsseite für Betroffene und Behandelnde in vielen Sprachen, https://neurosymptoms.org/en/; letzter Zugriff 17.12.2024

14. Arbeitsgemeinschaft Funktionelle Neurologische Störungen (Deutschland, Österreich, Schweiz). Deutschsprachige Informationsseite. www.ag-fns.de; letzter Zugriff 17.12.24

15. Popkirov S et al. Funktionelle Bewegungsstörungen verstehen und verständlich machen. Nervenarzt. 2024; 95(6): 499–506

16. Hausteiner-Wiehle C et al. Die transdisziplinäre Behandlung funktioneller Bewegungsstörungen: Integration statt Dissoziation. Nervenarzt 2024; 95(6): 532–8

17. Drane DL et al. A framework for understanding the pathophysiology of functional neurological disorder. CNS Spectr 2020: 1–7

18. Lagrand TJ et al. Health Care Utilization in Functional Neurologic Disorders: Impact of Explaining the Diagnosis of Functional Seizures on Health Care Costs. Neurol Clin Pract 2023; 13(1): e200111

19. Merkler AE et al. Hospital revisit rate after a diagnosis of conversion disorder. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016; 87(4): 363–6

20. Duncan R et al. Neurologist assessment of reactions to the diagnosis of psychogenic nonepileptic seizures: relationship to short- and long-term outcomes. Epilepsy Behav 2014; 41: 79–82

21. Sireci F et al. Exploring therapeutic interventions for functional neurological disorders: a comprehensive scoping review. J Neurol 2024; 271(7): 3908–27

Interessenskonflikte:

Die Autorinnen erklären, bei der Erstellung des Beitrages bestanden keine Interessenkonflikte im Sinne der Empfehlungen des Internationalen Commitee of Medical Journals Editors.

© mgo fachverlage, all rights reserved

Korrespondenzadresse:

Prof. Dr. med. C. Hausteiner-Wiehle

Psychosomatik und Psychotherapie

Neurologie, Klinische Neurophysiologie und Stroke Unit

BG Unfallklinik Murnau

Prof.-Küntscher-Str. 8

82418 Murnau

und

Klinik und Polilklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

der Technischen Universität München

Klinikum rechts der Isar

Langerstraße 3

81675 München

c.hausteiner-wiehle@tum.de

Dr. med. R. Michaelis

Klinik für Neurologie

UK Knappschaftskrankenhaus Bochum GmbH

Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum

In der Schornau 23–25

44892 Bochum

Rosa.Michaelis@kk-bochum.de

und

Klinik für Neurologie

Universitätsklinikum Essen

Hufelandstraße 55

45147 Essen

Bilderquelle: © mgo fachverlage, all rights reserved